ボードゲームを作った人の話を聞く【作者直撃】シリーズ。今回は、オシャレな小箱のゲームをリリースし続けるオインクゲームズの代表で、デザイナーでもある佐々木隼(ささき・じゅん)氏のインタビューをお届けする。

オインクゲームズといえば『海底探険』をはじめ小さなパッケージに収まるコンポーネントながらもしっかりとしたゲーム性を持つタイトルで知られるメーカー。毎回のゲームマーケットの新作発表に加え、近年はドイツゲーム大賞にノミネートされた『SCOUT』の新版販売など、パブリッシャーとしても活動している。

オインクゲームズのタイトルは、そのほとんどが佐々木氏が自らデザインし、アートワークまで手掛けたもの。特徴的なボックスとコンポーネント、短い時間でプレイできるカジュアルさなど、他のメーカーやデザイナーとは一線を画するユニークなゲームの数々はいかにして生み出されたのか。その経緯とフィロソフィーを大いに語ってもらった。

出版するゲームがない状態でゲームマーケットに申し込み、流れでオインクゲームズを設立

──オインクゲームズのタイトルの発売は2010年からになっていますが、佐々木様がボードゲームを作るキッカケは、どのようなものでしたか。

佐々木氏:だいたい2006年ぐらいからボードゲームに深くハマるようになっていたのですが、それより前に久々に『モノポリー』(ハズブロ他)を友達とプレイしたときに非常に面白く感じたんです。それで次に遊ぶものを探し始めたところ、『カタン』(ジーピー他)というゲームがあるらしい、という話を聞いてやってみたんですね。ちょうど、カプコンさんが『カタン』を発売している頃でした。

▲テレビゲーム会社のカプコンから2002年に発売されたバージョンの『カタン』

──ありましたね。カプコン版『カタン』は地形タイルが繋がっているのが印象的でした。

ドイツゲーム大賞のポーンマーク

佐々木氏:そのとき、『カタン』のボックスに赤いポーンのマークと年数が表示されていて、これはなんだろうと思ったんですね(※註:赤いポーンはドイツ年間ゲーム大賞の受賞作であることを示すマークで、年数は受賞年を示す)。

他の年数もあるのかと思い、新宿のイエローサブマリンに探しに行ったらいろいろと見つかって、そういったゲームを友達と遊ぶようになったというのがボードゲームにハマっていくきっかけでした。

──いちプレイヤーの立場から、ゲームを制作してみようと思い立ったのはどういった経緯でしたか?

佐々木氏:当時、自分はフリーランスでビデオゲーム(デジタルゲーム)のディレクターやデザイン系の仕事をしていました。アナログとデジタルの違いはありましたが、実際に制作をしていたということもあって、自然とゲームを作りたいという気持ちになったんです。ビデオゲームはプログラマーやグラフィッカーをはじめ、たくさんの人がチームを組んで作るものなのに対して、ボードゲームはひとりでも作れるというのも「楽でいいな」と感じられて、魅力的でした。

そのとき、ゲームマーケットという場で自作のボードゲームが頒布されているという話を聞いて、ちょうど申し込み期間だったこともあり、ゲームマーケットに行ったこともないのにいきなり申し込みをしたんです。ボードゲームの作り方もまったく知らない状態で、とりあえず参加することだけ決めたので、そこからが大変でした。シンプルなものでもいいから何とか形にして出さなければならない。悪戦苦闘しながら作った最初のゲームが『ストレイシーフ』(2010年)というタイトルでした。

▲ストレイシーフ(オインクゲームズのサイトより引用)

──ゲームをデザインしたのは、そのときが初めてだったのでしょうか。

佐々木氏:それより前にも、アイデアはありました。仲間内で人狼ゲームが流行ったことがあって、正体隠匿系が面白いと思って飲み会のときに紙とペンだけでできるような簡単なゲームを考えたのですが、それがのちの『エセ芸術家ニューヨークへ行く』(2011年)の原型でした。こういったことがあったのでゲームを作ること自体はそれほど難しくないと考えてしまい、ゲームマーケットにも気楽に申し込んでしまったんですね。

『エセ芸術家ニューヨークへ行く』は協力して1つの絵を完成させつつも、1人だけ何を描くのかよくわかってない、というゲーム。ちょっと人狼っぽいのかな。今回完成した絵はトラ、テレビ、スマホ。 #ボードゲーム #ボドゲ https://t.co/yfDxtAk8mD pic.twitter.com/4L3GlSYHoP

— 松井ムネタツ🎮編集・ライター (@MUNETATSU) September 10, 2017

佐々木氏:それで、いざゲームができて印刷する段になって、何個作ったらいいのか、といった知識がまるでないんですよ。当時はあまり情報もなかったですし、印刷屋さんに聞いたら「皆さん1000個ぐらい作っています」という返答で、実際に見積もりを取ってみたらそれぐらい作らないと単価が非常に高くなってしまう。では1000個作ろう、となって、それだけ作るなら(販路を)広くして売らないといけないから、Amazonなどいろいろなところに卸したい。それならバーコードも付けたほうがいい。じゃあ法人化したほうがいい……というところに行きついて、設立したのがオインクゲームズなんです。

──ゲームが売れる見通しが立つ前に、まず会社を作ったということですね。

佐々木氏:そうです。とにかく、作った1000個をどうにかするためには会社が必要だろうと。バーコードを付けるために会社法人が必要だから作る、という感じでした。実際は法人でなくてもバーコードが付けられるみたいですし、無知だからこそできたことでしたね。それが2010年春のゲームマーケットのときの話です。

──先ほど『モノポリー』や『カタン』の名が挙がりましたが、佐々木さんがお好きなボードゲーム、アナログゲームはなんでしょうか。

佐々木氏:衝撃を受けたボードゲームがいくつかあって、まず『ダイヤモンド』(2006年シュミット他、現在のタイトルは『インカの黄金』(アークライト))。発売された当時に友達と遊んでみたとき、これは非常に面白いなと思ったのですが、シンプルなので古いゲームかと思ったら最近出たものだという。当時ビデオゲームの新作は、前作の基本システムを変えずに要素を付け足して肥大化、複雑化していくのが普通だったので、その進化の仕方の違いに驚きました。

それと、もうひとつは『モダンアート』(2009年、マスターズ・ギャラリー他)。これはとても好きな作品で、今でも遊ぶことがあります。新版としてうちで『スタンプス』(2011年)を出していますし、ドイツ版のリニューアルも手掛けました。

あとは『バロニィ』(2015年、マタゴー他)や『ディプロマシー』(1959年、アバロンヒル他)のようなガチで戦うゲームもいいですね。もっと軽いのでいえば、『宝石の煌めき』(2014年、スペースカウボーイ/ホビージャパン他)、『クアックサルバー』(2018年、シュミット/アークライト)あたりも好きです。

──ご自身がデザインしたゲームのなかで特にお気に入りのものはなんでしょうか。

佐々木氏:全部苦労して作ってるので全部好きなのですが、ひとつ挙げるとしたら『藪の中』(2010・2021年)。これは今でも大好きな作品で、その時の自分が興味や関心を持っていたことをしっかり作品に反映できたと思っています。

『藪の中』が完成した時にあまりにも嬉しかったので、自分が尊敬するクリエイターの方々に「すごく良いゲームができたので、一緒に遊んでもらえませんか?」といったメールをたくさん出したのですが、当然ながらあまり返事が来なかった(笑)。ただ、米光一成さん(『ぷよぷよ』『はぁって言うゲーム』『あいうえバトル』)が返事をくれて、一緒に遊んでくださったんですよ。当時米光さんはボードゲームを作っていませんでしたから、のちにこの業界に来るとは思ってなかったですね。

▲『藪の中』

『藪の中』(再販版)と『卑怯なコウモリ』で小箱のパッケージを確立

──オインクゲームズのタイトルは、ピクトグラムのような図版を使ったボックスアートと小箱が特徴的ですが、この方向性は2010年発売の『藪の中』ですでに定まっていたように思います。アートワークについても、大半の作品を佐々木さん自らが手掛けていらっしゃいますね。

佐々木氏:デザインの方向性については、『藪の中』のときに「見つけた」という感じでした。僕はフリーランスとしてデザイナー的な仕事もしていたのですが、凝ったデザインができるわけではなく、絵を描くのも得意ではありません。それでもなんとか自分だけで完成度が高く見えるものを作りたいとなったとき、ミニマルな方向でまとめていくというやり方を発見したんです。

『藪の中』は当初カードゲームとして出そうと思ったのですが、それだと絵が描けないと見栄えが良くならないんですね。どうしたらいいのか考えるうちに人型のチップを使えば絵を描かなくてもいいし、ユニークでかっこいい雰囲気になるのを発見して、今でもその手法に頼っているという感じです。

──お洒落なデザインでありつつ、見たらすぐにオインクゲームズの作品ということが分かるので、シンボル的な意味でも非常に完成されたものになっています。

佐々木氏:そう思ってもらえると嬉しいですね。ボードゲームというジャンルではこのようなデザインが主流ではなかったことと、それと自分が絵が描けなかったということでこの手法を見つけられたので、むしろラッキーだったかもしれません。最初に作った『ストレイシーフ』はイラストは他の方にお願いしたのですが、やはり人に頼むというのはいろいろ大変なことがありますから、『藪の中』のときは自分ひとりでやるほうが楽という感じで作っていました。

──オインクゲームズの作品の多くは小箱に収まるコンポーネントで制作されています。海外では小さいコンポーネントは不利になるとも言われますが、小箱と小さなコンポーネントに対してのこだわりはどのようなものでしょうか。

佐々木氏:実際にオインクゲームズの作品を海外で売り始めたとき、どのお店に持って行っても「箱が小さすぎるし、箱のサイズと比べて値段が高く感じる」と言われました。

──海外では、サイズと値段が関係あるんですね。

佐々木氏:サイズ=値段、という感覚があるようです。だから、単価を上げるために箱を大きくするし、さらに店頭で目立つようにするという意味もある。箱が小さいとデメリットがたくさんある、ということはさんざん言われましたね。

オインクゲームズのゲームが小箱なのは、自分のこだわりもありますが、もともとコンパクトでサイズが揃っているものがたくさん並んでいる、というものが好きなんです。ピクトグラムがバーっと並んでるとか、箱の裏にマークや細かいアイコンが列挙されてるものが好きなんですよね。

箱があのサイズになった理由は単純で、『藪の中』の初版は少し箱が大きくて無駄なスペースがあったように思えたので、再販する際にぴったり入るサイズに作り直したんです。ブリッジサイズのカード(約89mm×57mm)が入る寸法だったと思います。その後、『卑怯なコウモリ』(2012年)を作るときにデザイナーの新澤大樹さんが同じ箱のサイズで出したらどうか、と提案してくれて、続けて同じサイズで出したらその後は揃えたくなってしまった。ですから、2012年から今のサイズの箱になりました。

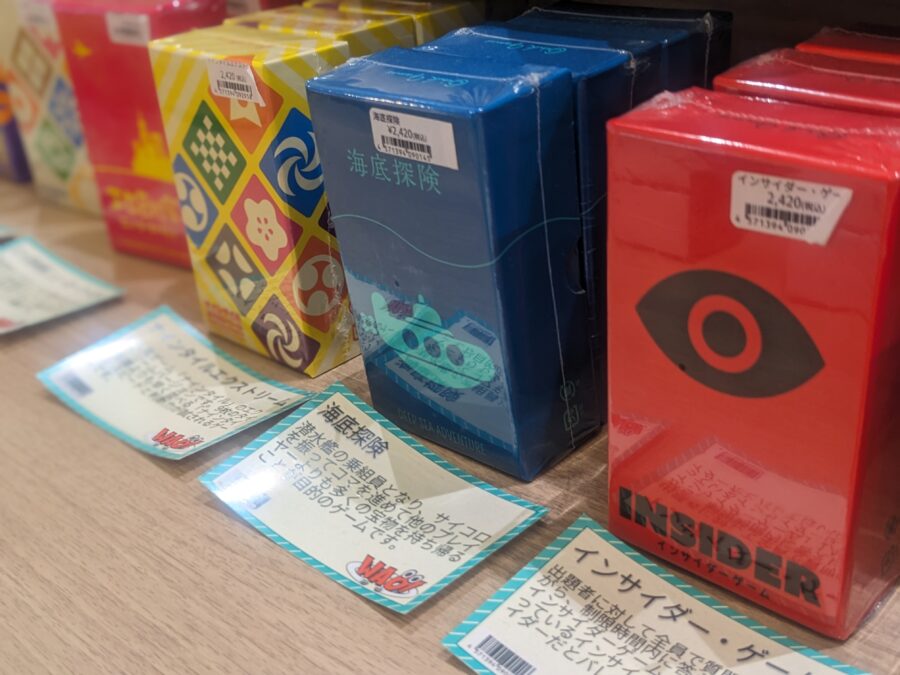

──ゲームショップでオインクゲームズのゲームが並んで売っていると統一感が感じられます。この箱サイズは海外でも同じなのでしょうか。

佐々木氏:小さな箱のまま押し切っていますね。大きくしないと売れないということについては「本当だろうか?」と懐疑的に感じています。箱が小さいメリットもあるし、そもそも、みんなボードゲームの置き場に困っているじゃないですか(笑)。小さな箱も揃えていけば個性になって、ものを売る助けになるのではないかと思います。

当時海外の出版社と契約した際、大きな箱になってしまったんですよ。そのようなこともあって、ドイツをはじめヨーロッパでゲームを売りたいとなったときにドイツ法人を作ったり、エッセンシュピールに出展したり、といったことを独自に始めたんです。

実は日本でも「ボードゲームなんてあまりやったことがない人間が、洒落た雰囲気を出して売っている」というような声があって、自分もゲーマーに嫌われているのではないか、と感じるところがありました。でも、ずっと続けているうちに段々と言われなくなっていった。このあたりは日本でも海外でも同じ反応だな、と思いましたね。

▲オインクゲームズのタイトルは、ショップで並べられて販売されていることが多い。佐々木氏のアートワークによる統一感のあるボックスが目を引く(撮影協力:吉川美南イオン内・SOLum)

──特に評価が変わってきたと感じた作品はありますか。

佐々木氏:やはり『海底探険』(2014年)でしょうか。ゲームマーケットで大賞をいただいて、授賞式の場で「ボードゲーマーに受け入れてもらえたようで嬉しい」といったことを話しました。海外でも良い評価をもらっていて、累計で一番売れたタイトルとなっています。

『海底探険』の頃は小箱で作り続けて何年も経っていたので、制作側としても慣れてきて、クオリティが高まった時期の作品だったと思いますね。今となっては、小箱で作り続けることは、こだわりというより、もはや呪いのような縛りになっている気もしますが(笑)。

#ボードゲーム 初心者がいるときに遊ぶ鉄板ゲームのひとつ、「海底探検」。この前もこれを遊んで大好評。「大丈夫、まだ潜れるよ!」って海底まで誘っておいて自分はサッサと帰るのがたまらないw pic.twitter.com/pZTu1ZnGFo

— 松井ムネタツ🎮編集・ライター (@MUNETATSU) June 7, 2016

──ゲームをデザインするにあたり、ミニマライズ以外に重視していらっしゃることはありますか。

佐々木氏:実際にはミニマライズということ自体はそれほど重視してるわけではないんですよね。単に僕の作風や好みでそうなっているということで。重視していることで言うと、さまざまなコストに対するパフォーマンスでしょうか。

ボードゲームは、プレイする際にかかる時間のコストはもちろん、家に置いている時に占有している場所もコストと言えるし、プレイする人を集める労力もコスト、あとは準備やルール説明、片付けなども含めてすべてコストがかかると思っていて、遊んだときの面白さが、そのコストを上回らないと二度と遊ばれないですし、購入してもらえないと思っているんです。

ですから、遊ぶ人がゲームに対してかけてくれたコストや苦労を、プレイの楽しさが上回る、ということを目標にしています。ゲームをプレイした体験を良いものとしてほしいし、「遊んで良かった」と思ってもらうためにも、他のゲームと比べられない、このゲームでしか味わえないような体験が得られるように。それができているかどうかは分かりませんが、重視していることというと、そうなります。

──時間についてのパフォーマンスというお話が出ましたが、オインクゲームズのゲームは手軽に楽しめるものが多く、いわゆる「軽い」とされるゲームが多いように思います。ゲームのプレイ時間については、どうお考えでしょうか。

佐々木氏:僕は、プレイ時間は長くてもいいと思ってます。ただ、使った時間を超える面白さを出すのが難しいと思っていて、自分は30分くらいまでに収めたいという気持ちがありますね。自分が重いゲームを作るのが得意ではないということもありますし、世の中にいい重ゲーがすでにたくさんありますから。自分としては、パッと早く終わって面白さの総量が多い、というゲームの方が作りやすいのではないかと考えています。

海外法人を設立し、パブリッシャーとして日本のデザイナーの海外進出に協力

──オインクゲームズは『SCOUT!』(オインク版の『SCOUT』は2021年)や『まちがいさがし開発課』(2022年)のように、佐々木さん以外の方がデザインされたゲームを新版として出版しています。パブリッシャー的な活動をはじめた経緯や、出版する作品の選定基準についてお話しください。

佐々木氏:『スタンプス』(2011年、元版は『モダンアート』)や『さるやま』(2012年、元版は『ペンギンパーティー』(ニューゲームズオーダー他))といったライナー・クニツィア作品のリニューアル出版は少し経緯が違うのですが、2012年ごろから他のデザイナーさんのゲームを出しています。これは、自分がデザインしたゲームを継続的に出していくことが難しいと考えたことが契機です。とにかくゲームを作るのが大変で、毎回のゲームマーケットに新作を用意し続けるのが無理ではないかと思いました。そこで、僕以外の方がデザインしたゲームも出していこう、ということになったんです。

『スタンプス』を作ったとき、アートワークだけを担当するのも楽しいと感じたんですね。そこで2012年に先ほどお話しした新澤大樹さんの『卑怯なコウモリ』を出して、それからいろいろとやっている感じです。ちょうどその年、大阪でもゲームマーケットが始まって、そこで関西のデザイナーさんたちと話をしていたら、「オインクゲームズはパブリッシャーも始めているけど、最終的に何になりたいんですか?」と聞かれたのを覚えています(笑)。

──他の方のデザインしたゲームを出版する際の、選定基準のようなものはありますか。

佐々木氏:まず、そのゲームのユニークさ。似たようなゲームがないということは重要ですね。それと先ほど言ったプレイのパフォーマンスがいいもの。あとは、オインクゲームズとして僕の作風と組んでうまくいきそうなゲームということもあって、相性が良くないものを出してもお互いが不幸になるだけですから、そこはよく確認しておくところです。

──『SCOUT』については海外発売からの展開になりましたが、どのような形で実現したことでしょうか。

佐々木氏:『SCOUT』はデザイナーの梶野桂さんと2019年くらいから話を進めていました。僕はクリエイターが自分たちの作品を自分自身で売っていきたいという想いを持っていると考えていて、自分でもその気持ちはすごく分かるんです。少し前になりますが、海外のパブリッシャーがゲームマーケットに来て、日本のクリエイターと契約して海外でゲームを出版するという話がいくつかありました。ただ、このとき契約や権利関係で苦労した人もいたということを聞いたんです。

佐々木氏:その頃はオインクゲームズの海外での販路も広がってきていましたし、自分なら日本でクリエイターがゲームを売っていく流れを尊重しつつ、海外に売る際にはオインクゲームズの販路を使うことでお互い幸せになれるような提案ができると思いました。組むのは海外だけでいいから、一緒にやりませんか、という形ですね。

──海外法人の設立はいつ頃だったのですか。

佐々木氏:2016年だったと思います。2015年に初めてオインクゲームズとしてエッセンシュピールに出展して、海外で売っていくなら海外法人が必要だと感じたので、その翌年に設立したという流れです。

──今後もこのような形で、例えばゲームマーケットに出展作品されたゲームなどをパブリッシャー的なポジションで海外での販売を受け持つ形を続けていくのでしょうか。

佐々木氏:いい作品があればやっていきたいと思っています。ゲームを作るのは大変ですし、そのなかからいいゲームができる数はとても少ない。ですから、国内のいい作品はできるだけ海外に出してあげたいし、そのお手伝いができればということですね。

──ちなみに、オインクゲームズで海外で人気のタイトルは何ですか?

佐々木氏:まず『海底探険』。それと賞にノミネートされた『SCOUT』、あとは『エセ芸術家ニューヨークに行く』『インサイダーゲーム』ですとか。他には少し古い作品になりますが、『マスクメン』(2014年)や『スタータップス』(2017年)あたりも人気があります。

──版権ものやコラボ作品もいくつかやられていますね。多くは『ナインタイル』のアレンジとなりますが。

佐々木氏:『月面探険 宇宙兄弟 スペシャルエディション』(2021年)は当初『海底探険』の『宇宙兄弟』版を出さないか、と先方からオファーをいただいて、そこでデザインしたものが『月面探険』になります。ですから、実は『宇宙兄弟』コラボ版のほうが先にありきという作品なんです。

他には、『デュアルクラッシュ・ポーカー』(2019年、『賭ケグルイ』とのコラボ作品)や『チェンソーマン ナインタイル』(2023年)も先方からのオファーでした。他のキャラクター系の判件、IPのタイトルはこちらから提案してやっているものもあります。

あの名作タイル配置ゲームと大人気アニメのコラボが実現『チェンソーマン ナインタイル』発売!驚異のタッグが完成しちまったなアア~!

ビデオゲームの開発経験を活かしてデジタル版『レッツプレイ!オインクゲームズ』をリリース

──オインクゲームズはデジタルゲームも手掛けていらっしゃいます。とくにデジタル版の『レッツプレイ!オインクゲームズ』(2022年/Nintendo Switch、Steam、iOS、Android)はオインクゲームズ様の手掛けたボードゲームを複数収録し、今後も買い切りの形で追加されていくという点で非常に珍しいものになっていると思います。

佐々木氏:オインクゲームズは社員の半分ぐらいがプログラマーの会社で、ビデオゲームも作り続けてきました。ですが、ボードゲームをデジタル化するということに関してはあまり前向きではなかったんです。ボードゲームは人と人が対面でやる良さがあって、それを画面の中でやっても面白くないと思ってたんですよ。

ただ、そこで2020年にコロナ禍になったことが、大きなきっかけになりました。外に出るのもままならない状況で、友達と会うのも控えるような感じでしたから、ボードゲームという娯楽そのものがこれまでの形で存続するのが難しいかもしれないと感じたんです。

▲『レッツプレイ!オインクゲームズ』

佐々木氏:オンラインで遊べるものに早々に着手しないと、ボードゲームという文化自体がなくなってしまうのではないか、という危機感があって、本腰を入れて作り始めました。そこからは、社内のプログラマーと一緒に、ボードゲームの面白さが損なわれないようにビデオゲーム化するにはどうしたらいいかということを試行錯誤しながら作り上げていきました。

ただ、やはり根本的に違うメディアですから、工夫して乗り越えないといけない壁がたくさんあった。そこをきちんとクリアできたかというと自信があるというほどではないのですが、ボードゲーム作る会社がきちんと本腰を入れて作った、ぐらいの感じにはなったかと思っています。

オンラインのいい部分もたくさんあって、家にいながら遊べるのはもちろん、セットアップを自動でやってくれたりとか、ルールや処理の間違いもないとか、メリットがたくさんあるということにも気付きがありました。いろいろ気をつけて作らないと面白さが損なわれてしまう面もあるのですが、今はボードゲームのデジタル化に可能性を感じていますね。

──ボードゲームのデジタライズにおいて苦労した点や、アナログとの違いについてお話しください。

佐々木氏:人がそこにいて、ゲームをプレイしているという感じが伝わらないというのが最大の問題としてありました。例えば『海底探険』なら、他のプレイヤーが祈りながらダイスを振って、進むか戻るか悩むというさまを傍から見ているのも面白いわけです。それをデジタルの画面上でどう伝えたらいいのか。工夫が必要なところでした。

それともうひとつ苦労したこととして、画面の狭さ。一画面のなかで出せる情報量に限界があって、たとえば32インチ以上のTVや大きなモニタでプレイしているならたくさん表示できるのですが、Switchのポータブルの画面ですとかスマホの場合はどうしても小さくなります。クロスプラットフォームなので小さいほうに合わせないといけません。ですから、例えば『スタータップス』はアナログ版なら7人までプレイできるところをデジタル版では4人までとなっています。このあたりも難しかった部分ですね。

──『レッツプレイ!オインクゲームズ』のこれからについて、お話しできる範囲でお願いします。

佐々木氏:今は次の展開をいろいろ考えているという感じです。次に実装する予定のゲームについては詳しくお話しすることができないのですが、新しい試みをするということだけお伝えしておきます。

──今後はどのようなゲームをデザインしていきたいとお考えですか。

佐々木氏:自分には難しい質問ですね(笑)。これははっきりと伝えられるものではなくて、ゲームのアイデアというのは天からの授かりものといいますか……僕は「こういうゲームを作ろう」と考えて作るタイプの作家ではなくて、その時々で見つけたものを何とか形にしていく、みたいな感じなんです。

僕にとってゲームを作るのはとても大変な作業で、最初からどんなゲームにするか決めてから作ったり、どんなお客さんに向けて作るか考えたり……といったことができないんですよ。だから今後も特に計画せず、何とかして見つけ出したものをそのまま出していく、という作り方をしていくと思います。もう、毎回死に物狂いです(笑)。

──それでも、ゲームマーケットでは必ず新作を用意していらっしゃいます。

佐々木氏:もともとオインクゲームズはゲームマーケットでゲームを出すために作った会社ですし、とにかく新作を出す、ということが僕を追い立てているんです。逆に、ゲームマーケットがあるからこそ新作を出し続けることができていると思いますね。

──最後に、佐々木様のゲームをプレイしているボードゲーマーの皆さんに向けてひとことお願いいたします。

佐々木氏:本当にありがとうございます。皆さんがゲームを購入してプレイしてくれるから、ゲームを作り続けられる思っています。これからもずっと、ゲームを作って生きていきたいですね。自分はとにかくゲームを作り続けたいという気持ちが強いんです。そのためにもきちんと売り上げを出して維持していかなければいけないですし、皆さんにも毎回楽しんでもらえる、買ってもらえるゲームを提供し続けられるように頑張りたいですね。

オインクゲームズ:https://oinkgames.com/ja/

オインクゲームズ(X):https://twitter.com/oinkgms

Jun Sasaki(X):https://twitter.com/44gi

見ただけでオインクゲームズのタイトルだと認識できる特徴的なアートワークと小箱のボックスは、佐々木氏のこだわりと、独力で作り上げるという意識から生み出されたものだった。

氏はひとつのゲームを作るだけでも大きなエネルギーが必要だと語るが、ゲームマーケットのたびにそれまでの作品とはまったく違う新作がリリースされる。次回のゲームマーケット(2023秋)は、オインクゲームズのほかに佐々木氏個人の出展もあるとのこと。これは中止となった2020年秋以来となる。オインクゲームズのブースで販売されるものとは違ったゲームが頒布されるそうなので、気になる人はぜひチェックしてみてほしい。