ボードゲームのプレイ対応人数は4~5人が多く、それ以上のものはかなり数が限られます。一般的に多人数用として認識されている“パーティーゲーム”と呼ばれているタイトルでも、せいぜい6人、多くて8人までプレイ可能というものが上限といったところ。

そのようななかで、10人でも遊べるゲームはどのようなものがあるでしょうか? 今回は、ただ10人でもプレイ可能というだけなく、少ない人数より10人のほうがさらに楽しくプレイできる、というタイトルを10個選んでご紹介します。

※五十音順に紹介しています。

ito

多人数用ゲームの定番となった“価値観比べ協力ゲーム”

1~100までの数字のカードを、昇順に並べていくゲーム。プレイヤーは数字が書かれたカードを受け取り、お題に対応した「カードの数字ぐらいの評価」だと思うものを発表します。例としては、お題が“おいしいおにぎりの具”であれば、最高の100のカードなら「塩鮭」、90なら「梅干し」、低めの10なら「チョコミント」などなど。評価はあくまでプレイヤーごとの主観なので、ここに認識のズレが生じます。

そして全員で相談しながら、裏向きのまま数字カードをおおよその評価順に並べていき、数字が昇順で成立していれば成功となります。プレイヤーごとの価値観のズレが露わになり、あれやこれやの相談とトークが盛り上がって楽しいゲームです。

続編となる『ito レインボー』では最大7人vs7人のチーム対戦のルールが追加。また、小学生男子のバイブル“コロコロコミック”とコラボした『コロコロito』も派生作品として発売されました。デザイナーは、イラストレーターとしても知られる326(ナカムラミツル)氏。お互いを知り合うコミュニケーションツールとしても優秀で、初顔合わせとなる面子にもオススメ。相互理解に役立つということで、社員研修に用いられることもあるそうです。

おはようございます☀

協力型のゲーム「ito」で遊びました~!

これはお互いの価値観が試されます🫣

一番盛り上がったお題は「ゾンビと戦う時に持っていきたい物」でした!

私は、オフィスチェアより鉄パイプが強いなんてまだ納得できない🧟💥#弊社の本当の姿 #SES #SES営業 #エンジニア募集 pic.twitter.com/cS49blGah9— マルワソフト株式会社 (@maruwasoft) May 22, 2024

【ito概要】

メーカー:アークライト

プレイ人数:2~10人

対象年齢:8歳~

プレイ時間:~30分

エセ芸術家ニューヨークへ行く

ひとりずつ線を引いて、お題の絵をみんなで仕上げる……知ったかぶりの“エセ芸術家”は誰?

みんなで一画ずつお絵描きをしてお題の絵を完成させる協力型に近いゲームですが、その実、内容はいわゆる“人狼系”(“人狼系ゲーム”の記事でも紹介しています)。お題を知らないのにお絵描きに参加している“エセ芸術家”役のプレイヤーがひとり紛れ込んでいて、この人を見つけるのが他のプレイヤーの目的となります。

全員で線を引いたのち、プレイヤー全員は同時に誰が“エセ芸術家”だと思うか指差し。このとき最多得票となったプレイヤーが“エセ芸術家”だった場合は他のプレイヤーたちの勝利です。ただし“エセ芸術家”も最後のチャンスがあり、絵のお題が何かを当てることができれば逆転勝利となるのです。

詳しく描いてしまうと“エセ芸術家”にヒントを与えてしまうし、かといって控えめに線を引くとお題を知らないのでごまかしているのでは? と疑われてしまう。人数が増えると他のプレイヤーとの兼ね合いで、どこまで線を引いていいかが悩ましくなってきます。それが10人ともなると……。ぜひ多人数で体験してほしい一作です。

#ボードゲーム

エセ芸術家ニューヨークへ行く

ついヒントを出しすぎちゃって、エセ芸術家にお題を当てられちゃう…

一周めはもっと抽象的にしてエセ芸術家を罠にはめなければ… pic.twitter.com/pnFeHtVBye— さと (@230jp) May 11, 2018

【エセ芸術家ニューヨークへ行く概要】

メーカー:オインクゲームズ

プレイ人数:5~10人

対象年齢:8歳~

プレイ時間:約20分

クイズいいセン行きまSHOW!

メンバー全員の平均値を予測せよ! でも意外な数字を出してくる人がいて難しい

「『アツアツのカップル』という表現に最適な温度は?」「『贅沢な食事』と呼べる外食は、何円以上から?」といった、ちょっと風変わりなお題が出て、お題に対しての数値をみんなで出し合うゲーム。デザイナーは『ワードウルフ』『ギシンアンキの塔』など数々の作品で知られるカワサキファクトリーの川崎晋氏です。

このゲームの特徴は、その「正解」の出し方。全員の答えの平均値となります。例えば、先ほどのカップルの温度のお題に対して「100℃」「95℃」「90℃」「85℃」「80℃」という答えがあったら、すべての数字の平均値である「90」が正解になるのです。

お題の意外性とプレイヤーごとの価値観のズレが面白くて、楽しくなってきます。人数が多いほど評価の幅が広くなり、予想が難しくなるので、このゲームもできるだけ多人数でのプレイがおすすめです。

クイズいいセン行きまSHOW

あくまでも目指すのはみんなの平均。低すぎても高すぎてもマイナス点をくらうぞ!平均に生きるってむずかしいよね🥹

でも今回は平均の女の称号奪還勝利!一年間に一人何粒たこ焼き食べるかを関西で聞くと250とか書かれるw

家だと1回20×12ヶ月で240は食べる我が家です pic.twitter.com/7a8To1UW4V

— フー子 (@huuco6) May 11, 2024

【クイズいいセン行きまSHOW! 概要】

メーカー:アークライト

プレイ人数:3~10人

対象年齢:8歳~

プレイ時間:約10~30分

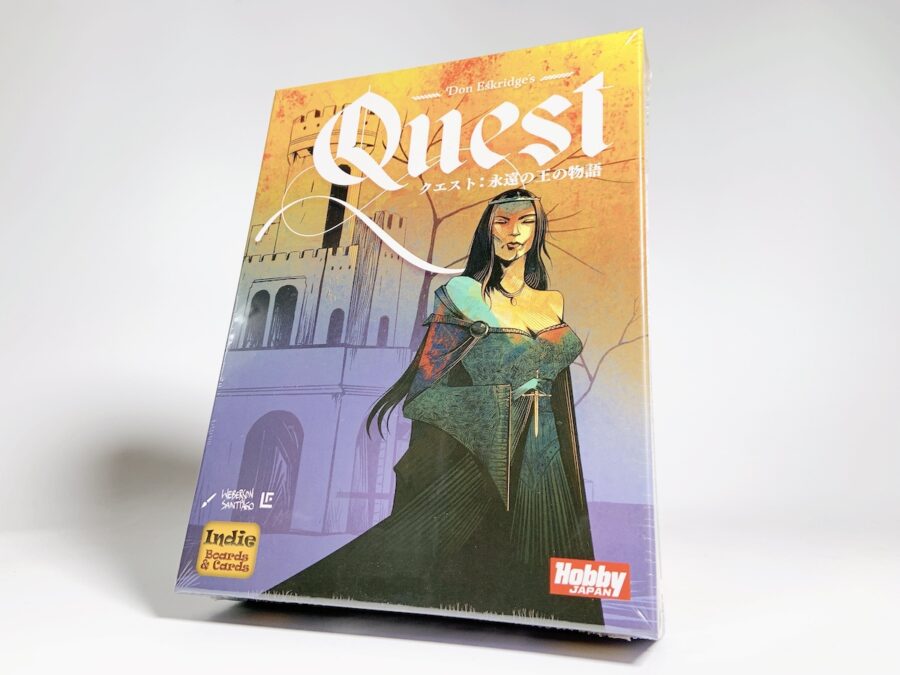

クエスト:永遠の王の物語

アーサー王vs悪の魔導士モードレッド クエスト遂行をめぐる光対闇の対決

プレイヤーは光のアーサー王陣営と闇のモードレット陣営に分かれ、それぞれ自身の陣営と担当キャラクターを隠しながら5回のクエストに臨みます。クエストが3回成功すれば光陣営の勝利ですが、クエスト遂行のために選抜されたメンバーのなかにひとりでも成功を望まない者がいるとクエスト失敗となってしまいます。

クエストが3回失敗したときでも光陣営には最後のチャンスがあります。プレイヤー全員で闇陣営の者だと思う人を指名し、アーサー王陣営が闇陣営のプレイヤー全員を指名することができれば逆転勝利です(このときひとりでも光陣営の人を間違って指名していると即敗北です)。

割り振られた役割によっては特殊な能力を持つ場合があり、この能力をどう活かしていくかも大きなポイント。誰が味方で誰が敵か、どうすれば自陣営を勝利に導けるのか。刻一刻と変わる状況を見極め、出てきた情報を整理しながら立ち回りっていくことが楽しいゲームです。

なお、こちらも“人狼系ゲーム”の記事で紹介しているタイトルです。最大プレイ人数の10人の場合は善悪陣営のすべての役割のキャラクター全員が登場するため、展開の多様性が高くなって理想的なプレイ環境になるといえるでしょう。

クエスト 永遠の王の物語

名作レジスタンス:アヴァロンを更にテンポ良くかつ面白くリメイクしていて、正体隠匿でもトップクラスだと思う!

唯一、リーダーの選出や護符の対象等が説明書だけではやや分かりづらく感じたので、昨晩帰ってすぐサマリーを作った。

ツリーにURLを載せておきます🙋♂️→ pic.twitter.com/lLpjypHBl5

— お絵描きちんさん@古川リョーヤ (@fullryo8) February 11, 2024

【クエスト:永遠の王の物語概要】

メーカー:ホビージャパン

プレイ人数:4~10人

対象年齢:14歳~

プレイ時間:約30分

コヨーテ

自分のカードの数値だけが分からない!? 推理と心理戦の古典的カードゲーム

いわゆる“インディアンポーカー”の要素をチキンレースに取り入れたカードゲームです。プレイヤーは数値が書かれたコヨーテのカードを1枚持ち、全員のカードの数値の合計を推理します。ただし、自分のカードはみんなに見えるように頭の上に掲げ、自分だけがその内容を見ることができません。つまり、自分のカード以外の数値を見て、自分のカードも含めた合計数を予想することになります。

プレイヤーは、手番で予想した合計数の数値をコールします。次の手番のプレイヤーは、その数値より大きい数字をコールするか、もしくは前の手番のプレイヤーのコールした数値が全体の合計値を上回っていると思ったら「コヨーテ」を宣言します。このとき前のプレイヤーのコールが全体の数値を超えていたら前のプレイヤーが負け、全体の数値以下であれば「コヨーテ」を宣言したプレイヤーの負け。2回負けたプレイヤーは脱落し、最後のひとりとなったプレイヤーが最終的な勝者です。

カードには数値が書かれたもののほか、「ゼロ」であったり、「×2」であったり、山から新たに引いたカードの数値になったりするものなど、いくつか特殊なものがあります。これらのカードを自分が持っているときは予想が困難に……。他人がコールしたときの数値の変動や、表情などに注意を払って推理していかなければなりません。

もともと多人数でプレイするほうが楽しいゲームですが、最大の10人ともなるとブラフとハッタリが飛び交う心理戦の要素が強くなり、さらに面白くなるはずです。

今日はハッタリと推理が

勝負の鍵を握る心理戦ボードゲーム『コヨーテ』を紹介します!プレイ人数:2〜10人

プレイ時間:15〜30分自分の数字だけ見えないという状況で場に出ている数字の合計値を予想するシンプルなゲーム❗️

他プレイヤーを観察して

推理できる反面ハッタリで騙す奥深い一面も🤫 pic.twitter.com/wphlcYs7se— ぼどら//毎日ボドゲ紹介//Board game choices 2023 (@bdgame_rec_) April 6, 2023

【コヨーテ概要】

メーカー:ニューゲームズオーダー

プレイ人数:2~10人

対象年齢:10歳~

プレイ時間:約15~30分

ジャングルスピード

トーテムを取り合う激闘! スピード勝負のアクションゲーム

テーブル中央に置いたトーテムを早いもの勝ちで取り合うゲームです。プレイヤーはそれぞれひとつのシンボルマークが割り当てられます。そして手番プレイヤーは自分のカードの山から1枚引いて、他のプレイヤーのマークが出たらそのプレイヤーと手番プレイヤーのあいだでバトルが勃発!

より早くトーテムを取ったほうが勝ちとなり、敗者は勝者の捨て札を引き取って自分の山札に追加。山札が最初になくなったプレイヤーがゲームの勝利者となります。なお、もしマークを見誤るなどしてお手付きをしてしまうと、全員の捨て札を引き取らなければなりません。山札をめくるときのドキドキ感と緊張感がたまらないパーティーゲームです。10人でのプレイになると、プレイヤーごとのマークも10種類になり、よりお手付きの可能性が高まります。意外な早とちりによるミスが爆笑を誘います。

なお、本作は何度か再販されており、そのたびに新版となっています。2024年現在主に入手可能なのは2020年度版と2021年版で、それぞれトーテムのペイントや付属の袋のデザイン、ボックスなどが異なっています。

ナイトタイムスタートしました☔️

写真は #ジャングルスピード

自分の山札からカードを1枚めくり

誰かと絵柄が被った人は素早くトーテムを掴みます🖐️遅れた人はカードを引き取りましょう

山札がなくなったプレイヤーが勝者になります

咄嗟の判断力を発揮してみては‼︎ご来店お待ちしております pic.twitter.com/yw6WSH48NS

— 【渋谷2号店】JELLY JELLY CAFE (@jelly2cafesby2) November 10, 2023

【ジャングルスピード概要】

メーカー:ホビージャパン

プレイ人数:2~10人

対象年齢:7歳~

プレイ時間:約15分

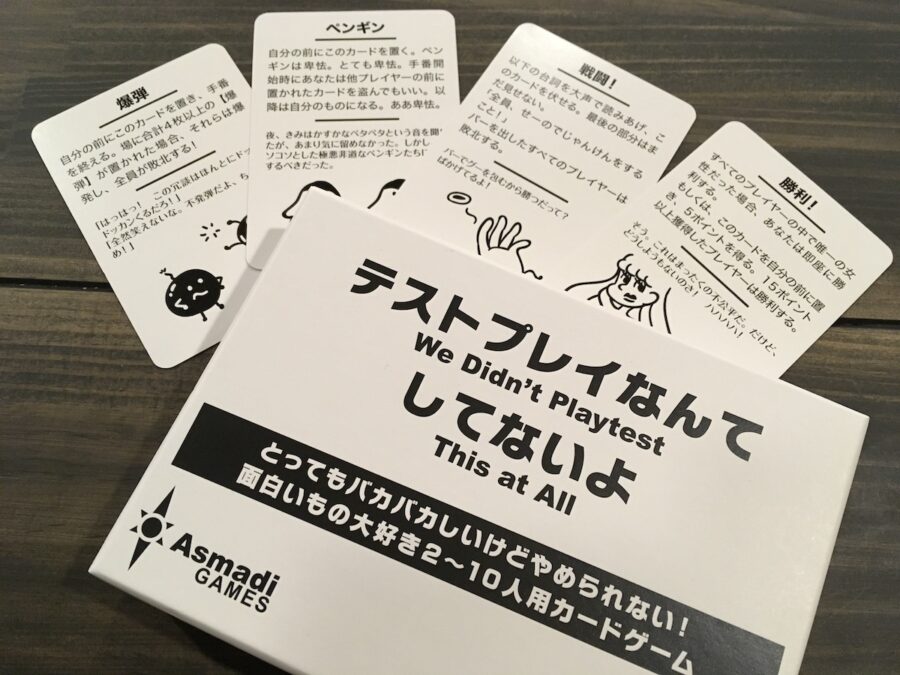

テストプレイなんてしてないよ

まさかの展開の連続! メチャクチャだけど盛り上がる怪作

プレイを進めると次々とプレイヤーがドロップアウトしていき、最後に残った人が勝者となる脱落形式のカードゲームです。

ルールは極限までシンプルで、手番プレイヤーはカードをめくり、その指示に従うだけ。ただし、このカードの指示がクセモノなのです。

「今後、“わたし”を意味する言葉を口にしたプレイヤーは脱落」

「以後、全員がカードを出すたびに“創英角ポップ体”と言う。言い忘れた人は脱落」

「誰かが脱落したとき、同時にその人の左隣の人も脱落」

……などなど、誰かを問答無用で退場させたり、はてまた自分が退場になってしまったり。その条件もほとんどが理不尽なもので、予測不可能な超展開の連続によって大いに盛り上がることでしょう。場に残ってプレイに縛りを加えるカードがいくつかあるため、人数が増えれば増えるほど生存するための条件が増え、より混沌とした状況になります。

戦略やテクニックはあまり関係なく、純粋にカードの引き運のみ。あまりのバカバカしさに、誰かが脱落するたびに場が笑いに包まれる、そんなゲームです。プレイ時間が短いことと対応人数の幅が広いこと、いつでも切り上げられることなどから、ゲーム会の待ち時間などにも重宝する一作。派生作品もたくさんあり、シリーズは全7作がリリースされています。

おはようございます☀️

昨夜はうちに泊まりでみんなで飲みましたわ。

「テストプレイなんてしてないよ」っていうカードゲームで遊びました!「全てのプレイヤーの中で唯一の女だった場合は即座に勝利」とか姫プレイできるカードなんかもあってオタサーにおすすめ笑

面白かったよん😊 pic.twitter.com/kGDAMdH4Kn— ありあ (@aria_nico) May 3, 2024

【テストプレイなんてしてないよ概要】

メーカー:グループSNE

プレイ人数:2~10人

対象年齢:13歳~

プレイ時間:約1~5分

ニムト

牛の群れの押し付け合い 初心者でもすぐに楽しめる名作カードゲーム

名デザイナー、ヴォルフガング・クラマーの代表作。簡単なルールながらエキサイティングな展開が楽しめるうえ、短いプレイ時間、対応人数の幅の広さから、多くの人に愛されてきた傑作です。

プレイヤーは全員が同時に手札から1枚を選んで出します。場には昇順に並べた4つのカードの列があり、プレイヤーは順番に出したカードを列に加えていきます。このとき、出す場の列の最後尾の札より大きい数字でなければならず、さらに次の列の先頭のカードの数値より小さくなければいけません。

出した列のカードの枚数が6枚になるとバースト! その列の札をすべて引き取ることになります。そして、全員がすべての手札を出し終わったら引き取ったカードに書かれた牛のマークがいくつあるか数え、それがそのままマイナス点に。最終的にマイナス点がもっとも少なかった人が勝利です。プレイヤーの人数が増えるほど予想が難しくなり、運の要素が強いハチャメチャな展開になって盛り上がります。

2024年1月には30周年の記念版が発売されました。特殊効果がある追加カードや、協力ゲーム用のルールなどが加えられているため、より幅広い遊び方ができるようになっています。

今日の10人ニムト。荒れに荒れました。

1回のみで-54点は初めてみました。#6ニムト30周年 pic.twitter.com/bSFvf68eNf— 赤城 大鳳(あかぎたいほうorたけきょん)6/29にボードゲーム&TRPG、いつアグリコラできるのか (@takatakekyon) February 11, 2024

【ニムト概要】

メーカー:メビウスゲームズ

プレイ人数:2~10人

対象年齢:8歳~

プレイ時間:約30分

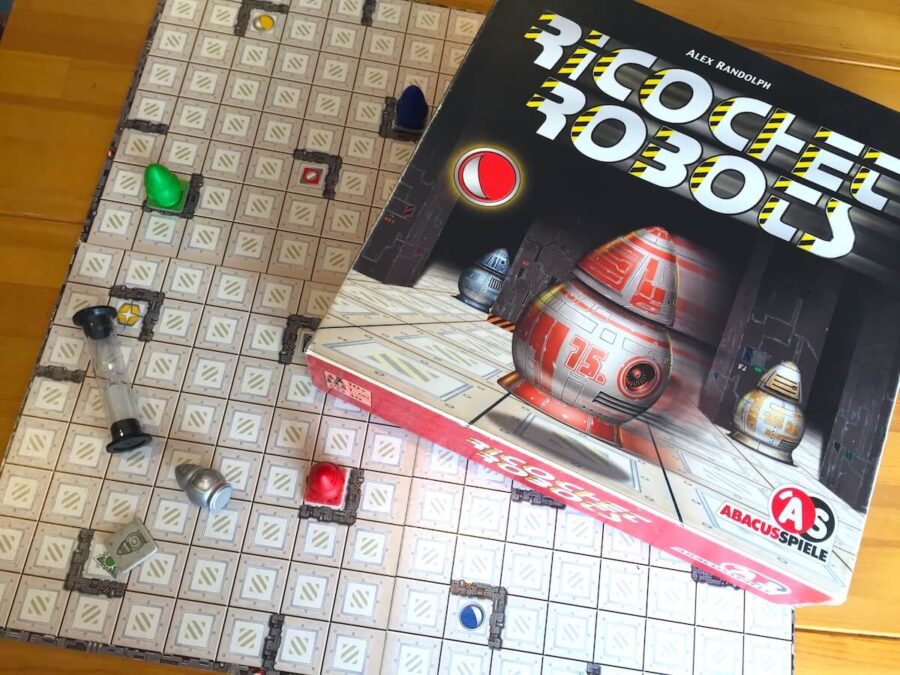

ハイパーロボット

プレイ人数上限無し!? ロボ脱出の最小手番を見つけだす論理パズル

四角のマスが書かれたボードを組み合わせて作られたフィールド内にいるロボットを、ゴールまで導くパズルゲーム。デザイナーは巨匠アレックス・ランドルフです。

プレイヤーは4枚の正方形のボードを組み合わせたフィールド上にロボットコマを4つ配置し、チップを中央に置きます。このチップによって、逃がすロボットコマとゴール地点が決まります。次にロボットをゴールまで導くのですが、ロボットは直進したら壁もしくは他のロボットに当たるまで移動を続けるというルールがあります(停止した状態からは、どの方向に向かっても良い)。

プレイヤーはこのルールに沿って、何手でロボットをゴールに到着させられるか考えます。該当するロボットだけでなく、他のロボットを動かして障害物にすることもできるので、そこまで含めて最小手番のルートを見つけなければいけません。このときロボットコマを試しに動かすことは禁止されているので、頭のなかで考える必要があります。

最小だと思われる手番のルートを見つけたプレイヤーは、その手番数を発表します。ここから砂時計を使って時間(1分間)をカウント開始。他の全員で、より少ない手番でゴールさせられるか考え、良いルートが見つかったらその手番数をコール。もっとも少ない手番でゴールする「正しいルート」の手番数を最初にコールしたプレイヤーが得点を獲得します。

非常にロジカルなタイトルですが、良いルートが閃いたときの爽快感はかなりのもの。プレイヤー数の上限はなく、何人でも参加可能で、論理的思考を鍛える知育ゲームとしての側面もあります。

【1月11日(土) 通常営業】本日も11~19時、ご利用あれば21時まで営業です。/昨日はご相席テーブルで和やかにコミュニケーション系ゲーム、学生のお客様は「ハイパーロボット」でガチの頭脳戦と、バリエーション豊かに遊ばれました。「ハイパーロボット」は頭から煙が出るほど考えちゃうゲームです。 pic.twitter.com/jp9YQDf8Mx

— さいころテーブル/こどももおとなも楽しいボードゲーム (@saikoro_table) January 11, 2020

【ハイパーロボット概要】

メーカー:メビウスゲームズ

プレイ人数:2人~

対象年齢:10歳~

プレイ時間:約30~40分

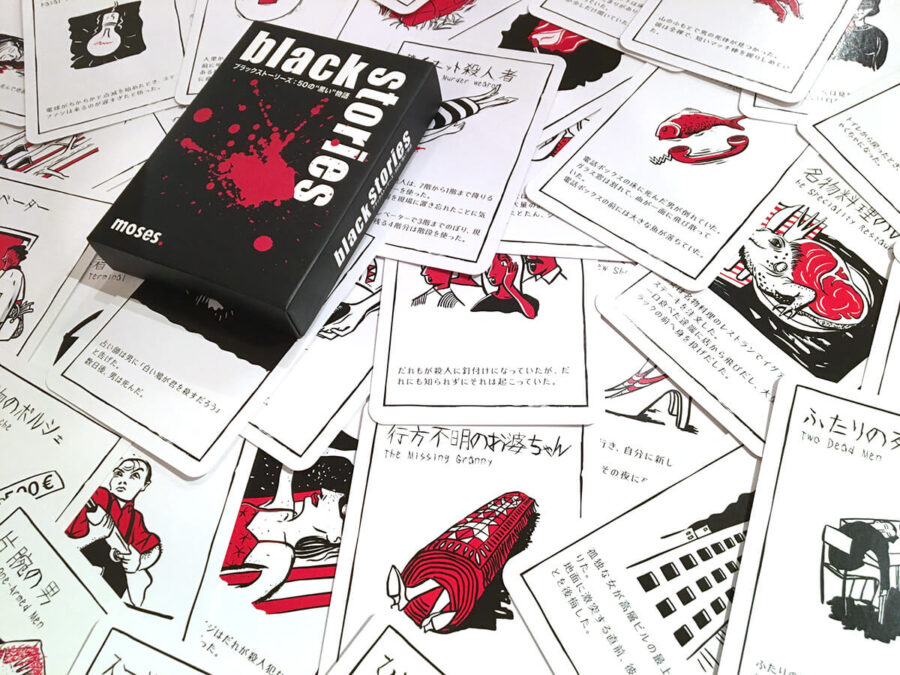

ブラックストーリーズ:50の黒い物語

質問しながら謎の事件の真実に迫る!ミステリ版『ウミガメのスープ』

提示された状況について、真実を知る親プレイヤーに対してYES・NOで答えられる質問をしながら「なぜそうなったのか」を解き明かしていく“水平思考型ゲーム”。基本的なルールは『ウミガメのスープ』と同じです。

『ブラックストーリーズ』の特徴は、提示される状況が殺人事件や謎の現象であること。例としては、

「長電話の女性が死んだ理由は?」

「新車のポルシェはなぜ7万円で売られた?」

といったもので、いわばミステリ版の『ウミガメのスープ』。このシチュエーションがかなり凝ったものが多く、一筋縄ではいかない謎だらけで、ミステリ好きなら大いに楽しめるかと思います。

本作もプレイヤー人数に制限はありません。問題のなかにはかなり高難度のものもあるため、できるだけ多くの人間で考えて謎に迫っていきたいところ。なお、『ブラックストーリーズ』はシリーズ化しており、2024年6月現在で全8作がリリースされています。各タイトルごとに50編もの物語が入っているので、もしこのシリーズを共に遊んでくれる仲間がいるのであれば、長く楽しめることでしょう。

Zoomを使ったオンライン飲み会、本当に飲み会っぽくて楽しかった。せっかくなので『ブラックストーリーズ』というアナログゲームをやってみたら結構盛り上がった。他にZoomでできそうなゲームって、どんなのある?#zoom飲み会 #ボドゲ #ボードゲーム #アナログゲーム https://t.co/lAT2dj3O0a pic.twitter.com/MMdalQtEIm

— 松井ムネタツ🎮ゲーミングライター (@MUNETATSU) April 5, 2020

【ブラックストーリーズ:50の黒い物語 概要】

メーカー:グループSNE

プレイ人数:2人~

対象年齢:12歳~

プレイ時間:~30分

いかがだったでしょうか。今回は大人数だからこそ楽しめるタイトルを中心にご紹介しました。

ぴったり10人集めるのは難しいかもしれませんが、どのゲームも人数が多ければ多いほど盛り上がるものばかり。プレイするチャンスがあったら、できるだけ多い人数で挑戦してみてほしいと思います。

その他、1人用、3人用のボードゲームを集めた記事もありますので、こちらも併せてご覧ください。